Eliseo Spiga, l’intellettuale controcorrente.

di Francesco Casula.

Inizio con l’analisi del suo romanzo: Capezzoli di pietra

Capezzoli di pietra è un avvincente e suggestivo romanzo costruito con fraseggiare, periodare e passaggi agili e felici; con un lessico acuminato, con straordinari intrecci che hanno inizio, si interrompono, si intessono di nuovo, si spezzano e infine si risolvono, facendo abbondante uso dei flash-back. Con soluzioni linguistiche e prosadiche fortemente personali: perché Spiga ha pochissimi debiti con la cultura accademica e difficilmente gli si può attagliare qualche “ismo” tradizionale.

Spiga si ribella allo sfacelo e alla società alienata della apparente razionalità capitalistica del sistema economico e sociale occidentale. In altre parole non si conforma e non si arrende alle logiche e alle ragioni della modernizzazione tecnicista, al mito dello Stato e del mercato, al dio moneta: ma non in nome di qualche società perfetta e ideale, di qualche “città del sole” utopica – alla Tommaso Moro o alla Campanella, tanto per intenderci – bensì della comunità nuragica, della sua organizzazione politica e sociale, della sua economia e dei suoi valori.

Il tema che attraverserà l’intero romanzo è annunciato solennemente ed affermato apoditticamente fin dalla prima pagina e dal primo capitolo che sopra si riporta: ”I miti della moneta e dello stato, che erano affluiti in cielo per oltre 50 secoli da tutti i punti dell’orizzonte e che si erano addossati gli uni agli altri fino a formare un’unica coltre, quasi un altro cielo, si squarciavano fragorosamente e rovesciavano sulla terra grandine vento e fuoco”.

La razionalità del sistema, la visione rettilinea e lineare della storia, la fede <nelle magnifiche sorti e progressive>, sono fatte a pezzi, ridotte in frantumi, fin dall’esordio del romanzo. La civiltà industriale, – o più propriamente l’inciviltà industriale, per usare un’espressione del grande scrittore italiano PaoloVolponi- produce infatti immani catastrofi, mostruosi disastri, ciclopiche sciagure. L’Ordigno –questa è la potente immagine e il simbolo che Spiga utilizza per riassumere il trinomio città/stato/moneta- cui si oppone l’Organismo, ovvero la triade campagna/comunità/beni d’uso, ha creato nuove barbarie: la pascoliana “truce ora dei lupi”.

La Sardegna è diventata così “un atollo nuclearizzato” in mezzo al mediterraneo e “l’occhio vitreo” dell’Ordigno, da milioni di teleschermi impone ordini sul mangiare, sul vestire, sul pensiero e sul sapere. Perché vuole ridurre tutto all’unità: ”Un mondo. Una legge. Un’umanità indistinta, Una coscienza frollata. Un paesaggio spianato,. Una luce fredda“. Insieme nelle città “persino l’aria scarseggiava e l’acqua era diventata quasi un articolo da farmacia”.

Cagliari è distrutta da un uragano di fuoco e di acqua e Nurgulè – il protagonista del romanzo è “trasportato dal diluvio come arca inzuppata, sullo sperone più alto del promontorio di Sant’Elia, nella sfera del delirio, al di là del tempo e dello spazio”.

Perché – ecco un altro suggestivo tema del romanzo – l’uomo contemporaneo non è più in nessun luogo e il tempo non sa ormai cosa sia. La moderna inciviltà urbana e industriale crea infatti sradicamento, estraneità, tragica solitudine, costante declino di tutti i valori, perdita orribile e insanabile del senso della totalità, disperante lacerazione e cancrena dell’individuo. E insieme cancella la dimensione del tempo storico: sia lo spessore del passato che la prospettiva del futuro, riducendo tutto a un presente astorico e senza tempo.

A fronte di tale catastrofe e disfatta, Nurgulè rientra nel ventre materno e risale il tempo, con il suo spirito disincarnato, fino all’origine della biforcazione fatale in cui si era smarrita una parte dell’Umanità.

Ritorna così al mondo delle origini, al mondo della natura, a uno splendido passato di bellezza: che ci lascia un’impressione di letizia, come se avessimo attraversato un paese amabile e felice.

Il periodo nuragico, la società nuragica è infatti vista, descritta, rappresentata, cantata e celebrata nel romanzo come l’età dell’oro, arcana e felice,- soprattutto a confronto con

il buio del presente – solcata com’è da lampi di magia che creano nel lettore stati d’incanto.

E’ la civiltà della sovranità comunitaria, che non costruisce città ma villaggi, perché “la città è ostile alla terra, agli alberi, agli animali e inselvatichisce gli uomini, pretende tributi insopportabili per accrescere le sue magnificenze…crea i funzionari del tempio e del sovrano…i servi e gli schiavi”.

E’ la civiltà della gestione comunitaria delle risorse, della democrazia, dell’egalitarismo, dei rapporti amichevoli con gli altri popoli del Mediterraneo.

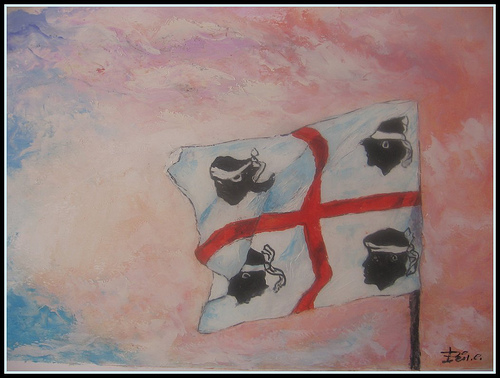

E’ la civiltà che rispetta l’ambiente, la natura, gli equilibri dell’ecosistema, della terra perché “non ci appartiene e siamo noi che le apparteniamo, siamo solo i suoi figli e non i suoi padroni”. E’ la civiltà che identifica la Comunità e la Nazione sarda con i suoi nuraghi, “fiaccole perenni di indipendenza”, simbolo “della libertà eterna della Confederazione delle

Comunità nuragiche” che si oppone “alla pretesa eternità delle monarchie divine raffigurate dalle piramidi nilotiche”.

E’ la civiltà con il suo peculiare idioma, che sarà <tagliato> e proibito dai Romani, che avevano decretato il taglio della lingua e la crocifissione per chiunque fosse stato sorpreso a pronunciare una parola nuragica. ”Le croci da quel momento furono i nuovi alberi piantati dallo stato: Ne furono piantati dovunque e in tutte le stagioni. Ciascuna di esse riguardava l’obbligo del mutismo. E col l’abolizione della lingua si dissolveva anche l’ultimo segno di riconoscimento e di appartenenza alla Comunità. Un mutismo che sapeva di peste. E la peste spingeva tutti verso l’ebetudine, dissecava il pensiero, calcificava le idee, annientava la creatività”.

Si tratta solo di lacerti lirici e onirici? Di struggente nostalgia per un antico splendore? Di una favola – sia pure bella – che Spiga sogna, invoca, almanacca, come una necessità fantastica e biologica, ma pur sempre una favola? L’invocazione di un mondo salvo e salvifico, di una tana, di un’arca di Noè per salvarci dalla disumanizzazione di una realtà dominata dall’Ordigno? Certo, può darsi. Ma non solo. E comunque se di favola si tratta, è una favola che parla di noi, di noi sardi e di noi uomini e donne del 2007. Dei nostri problemi. Delle nostre

FINE DEL REGNUM SARDINIAE [tratto da La Sardità come utopia- note di un cospiratore, Ed. CUEC, Cagliari 2006 pagine 151-154].

“L’evento politicamente più significativo dell’Ottocento sardo è senza dubbio la perfetta fusione, 29 novembre 1847, della Sardegna con gli Stati sabaudi di Terraferma e la fine del Regnum Sardiniae.

Il pretesto per decretare la fusione fu dato dalle manifestazioni pubbliche di Cagliari e Sassari per invocare che venissero estese alla Sardegna riforme liberali quali l’attenuazione della censura sulla stampa, la limitazione degli abusi polizieschi e qualche libertà commerciale. Dentro la cortina fumogena del riformismo liberale europeo, avanzavano, in posizione preminente, i nobili ex-feudali che, illecitamente arricchitisi con la cessione dei feudi in cambio d’esorbitanti compensi, ritenevano più garantite le loro rendite dalle finanze piemontesi piuttosto che da quelle sarde. In prima fila c’erano anche vescovi e preti, impiegati statali desiderosi di carriera e di migliori stipendi, un po’ d’avvocati e altri professionisti in cerca di lustrini, commercianti e affaristi, specialmente continentali, razzolanti sempre più numerosi nelle aie sarde, e, infine, coro vociante e allucinato, folti gruppi di studenti universitari opportunamente masturbati dai gesuiti.

Ad una delegazione di quest’accozzaglia reazionaria, espressa dagli Stamenti, ormai ridotti a stato larvale, e da alcuni consigli comunali, sua Maestà Carlo Alberto espettorò con paterna tenerezza la sua intenzione di formare con Sardi e Piemontesi, e qualche altro, una sola famiglia.

In effetti, al Re erano state presentate, in seguito ad una perfida manipolazione che si abbracciava con la perfida malafede del sovrano, non tanto programmi riformatori quanto la richiesta di perfetta fusione. In altre parole, gli autori della iniziativa scellerata, dichiaravano la rinuncia dei Sardi, commenta Girolamo Sotgiu, a quella indipendenza nazionale che aragonesi e spagnoli avevano secolarmente rispettato e che il regno sabaudo non aveva osato mettere in discussione anche se l’aveva svuotata di contenuto. La Sardegna, che era stata un regno con relativa autonomia all’interno del grande Impero di iberica magnificenza, si ritrovò ad essere provincia di uno staterello ottuso e famelico. E finì così, in una bolla regale, il Regnum sortito da una Bolla pontificia.

I Sardi, ovviamente, erano tutt’altro che convinti della rinuncia. Da più parti furono minacciati, ai piemontesi un’altra edizione dello scommiato del 1794, e ai gesuiti espulsione e morte, mentre i contadini scalpitavano all’idea della imminente sollevazione. Da Teulada vennero a Cagliari in moltissimi credendo di dover partecipare

alla rivolta. A Selargius c’erano cinquecento uomini armati sul piede di guerra e circa ottocento ce n’erano ad Aritzo, Orgosolo e Fonni. La Sardegna contadina, osserva ancora Sotgiu, sembrava rivivere l’ansia e la speranza dei giorni esaltanti dell’Angioy, pronta ancora una volta a scendere in armi per la sarda rigenerazione.

Gli avvenimenti, com’è noto, presero tutt’altra piega.

Il tenente generale Alberto La Marmora, proprio quello del Voyage en Sardaigne, giunse, ai primi del 1849, come commissario regio per pacificare l’Isola scossa da continui tumulti esplosi dalle gravissime condizioni economiche e anche da rinnovati sentimenti repubblicani filofrancesi. Conservatore e militaresco, il Generale si dedicò alla pacificazione affrontando il dissenso e la protesta con la repressione più brutale e la violazione sistematica delle meschine libertà statutarie. Per lui lo stato d’assedio divenne sistema di governo inaugurando la pratica della dittatura militare che, poco più di dieci anni dopo, diventerà usuale durante la guerra di conquista del Mezzogiorno da parte della monarchia italiana.

Il 24 febbraio del 1852, lo stato d’assedio, con l’invio del generale Durando e di 500 soldati, fu imposto su tutta la provincia di Sassari per domare le agitazioni che vi si erano accese. Ancora nel 1855, lo stato d’assedio fu proclamato ad Oschiri per l’omicidio di un ingegnere.

Nel frattempo, tanto per non dimenticare, venne ribadito il divieto della lingua sarda e, da una Corte reale che parlava francese, fu confermato l’obbligo dell’italiano già in vigore dal 19 maggio 1726 con l’incarico al gesuita Antonio Falletti di provvedere con un suo piano. Evidentemente, non era l’amore per la lingua italiana che spingeva la Corte, ma la preoccupazione per la lingua che alimentava una cultura politica popolare di cui conoscevano bene la verve eversiva. Perciò, la Corte soffiava sempre sulla propaganda razzistica contro i sardi ancora più brutti, sporchi, cattivi e anche pelosi, persino le donne avevano lunghi baffoni ed erano capaci di sparare da cavallo, e già diventati pocos, locos y malunidos.

Ma ormai Annibale è alle porte, come dicevano i sardisti quando temevano o si inventavano un pericolo, e si prepara il tempo in cui le catastrofi dei sardi da grandi si sarebbero trasformate in grandissime e, forse, irreparabili.

La Sardegna diventa subito terreno di conquista e di caccia per i nuovi capitali mercantili e industriali che la politica affaristica della Corte sabauda aveva mobilitato nei mercati finanziari d’oltralpe per dare sostegno al progetto cavourriano dell’Unità nazionale. Il sogno dell’indipendenza finisce nella soffitta o nascosto in qualche piega della coscienza. La dipendenza della Sardegna diventa totale, generale. Da dipendenti del Piemonte passiamo alle dipendenze di tutte le regioni del Nord-Italia e dei loro affaristi e speculatori. E, oggi, esiste al mondo qualcosa, qualche potere o volere, da cui non dipendiamo? Ma questo non è lo status di una colonia?

Lo Stato italiano, sin dai suoi primi mugolii, considerò la Sardegna come una sua appendice molto incerta, una colonia insomma e come tale barattabile. La cessione ai francesi fu ipotizzata per molto tempo. Quella a favore degli inglesi con minore convinzione. A quando la cessione piena agli Stati Uniti d’America?”